ANÁLISIS | ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JEAN AMÉRY

El filósofo de Auschwitz

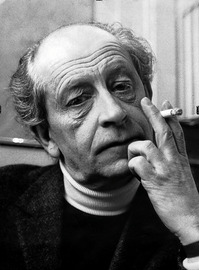

En el aniversario de la muerte de Jean Amery (nacido Hans Mayer, 31 de octubre de 1912- 17 de octubre de 1987) el autor trae a la memoria su figura, marcada por su decisión de no perdonar, ni olvidar, la brutalidad del nacional-socialismo.

Iñaki URDANIBIA Crítico literario

De tal manera, como el filósofo de Auschwitz, se ha catalogado a Hans Mayer, que, nacido en Viena el 31 de octubre de 1912, cambió de nombre forzado por las adversas circunstancias que vivió su país al ser anexionado por las autoridades nacional-socialistas. El Anschluss supuso un giro absoluto en la vida de este joven al hacerle tomar conciencia de un aspecto que nunca le había preocupado anteriormente: su condición de judío. Algo parecido a lo que le sucediese a Hannah Arendt, quien -como ella misma afirmase- se veía obligada a responder como judía cuando era atacada como tal, o a Primo Levi, o a muchos otros «judíos por obligación», cuyas posturas vienen a confirmar aquella aseveración sartreana de que son los antisemitas los que crean a los judíos.

El joven Mayer abandonó los estudios académicos para trabajar, entre otros empleos, en una librería que también se dedicaba a labores editoriales y veía así cumplidos en parte sus afanes lectores, si bien insatisfechos por su enorme ansia de saber. Una ocupación que era compaginada con la frecuente asistencia a los cursos que en aquellos años impartían en la universidad austríaca los más prominentes e innovadores representantes del Círculo de Viena. El contagio de los aires positivistas marcó al joven, que durante toda su existencia no hizo otra cosa que reivindicar el conocimiento y la educación como ineludibles métodos para emancipar a la humanidad, posturas que le ubicaban en la senda de la Ilustración, mas alejado de cualquier optimismo progresista, ya que lo que le tocó vivir hizo que se convenciese que no se podía cantar victoria de una vez por todas, amén de que la tarea de ilustrar a los humanos era una lucha permanente y sin fin, ajena a cualquier tipo de complacencia.

La llegada de la bestia parda al poder, como queda señalado, forzó a Hans Mayer a escapar y buscó refugio en Bélgica, donde cambió de nombre, adoptando el de Jean Améry (un juego con las letras de su nombre original, de modo que quedase afrancesado). Este pseudónimo, que es con el que realmente ha pasado a la historia del pensamiento, le vino provocado con el fin de ocultar su verdadera identidad, al comprometerse con la resistencia antifascista, además de que quería huir de su idioma materno (el de Kant, Goethe o Schiller), que había sido usurpado-monopolizado por la barbarie germana.

Su implicación resistente le supuso detenciones varias: la primera, cuando repartía propaganda entre las tropas invasoras. Trasladado a diferentes centros de reclusión, acabó con sus doloridos huesos en el campo bearnés de Gurs, de donde escapó volviendo a Bélgica para unirse nuevamente a las redes de la resistencia. Esta segunda vez no tuvo tanta suerte y la detención por parte de la Gestapo le valió terribles sesiones de tortura en la fortaleza de Breendonk, de donde le llevaron al campo de Auschwitz, en donde pasó un año, más concretamente, en el lager de Auschwitz III- Monowitz, trabajando -es un decir, ya que aquella fábrica de caucho sintético no llegó a elaborar ni un gramo de tal producto- en la fábrica de IG-Farben (la misma en la trabajó de químico el italiano Primo Levi). Fue evacuado posteriormente a Buchenwald, para concluir su experiencia concentracionaria en el siniestro stalag de Bergen-Belsen, de donde fue liberado en enero de 1945 con la llegada del Ejército Rojo.

Nunca ocultó Jean Améry la incurable herida provocada por lo que sufrió. Por una parte, la tortura tras la cual, según sus palabras, nadie podía ya ser capaz de «sentir el mundo como su hogar»; por otra, la empresa de deshumanización impuesta y sufrida en el siniestro campo suponía para él, y para los demás, según su opinión, una llaga imborrable. La que se convertiría en su obra mayor, «Más allá de la culpa y la expiación« (1966), mantenía precisamente que los intelectuales estaban peor preparados que el resto de internos para poder soportarla, ya que la falta de costumbre en el trabajo manual les situaba en dificultades mayores, a lo que había de añadirse que el hábito de analizar lo que les acontece les convertía en seres más sensibles y menos impermeables al dolor que se les infringía; allá ya se dejaba ver el suicidio como salida del doloroso impasse.

El testimonio de este superviviente tardó una veintena de años en ver la luz, al contrario de otros que narraron el infierno justo después de salir de él (Robert Antelme, Primo Levi y David Rousset , los primeros). La diferencia entre su testimonio y el de los otros radica en la fusión que se da entre literatura y reflexión en las «tentativas de superación de una víctima de la violencia». La forma de ensayo predomina, sin ignorar la importancia de la literatura, ocupando la primera persona y lo concreto de lo vivido su inevitable lugar, no pudiendo mantener, como era su propósito inicial, una distancia «prudente y distanciada» y una «caballerosa objetividad», para dar cabida a la confesión personal provocada por las largas cavilaciones. Y lo hacía manteniendo en alto la bandera del odio contra los verdugos, aspecto que le enfrentaba con Primo Levi, a quien catalogaba como «el que perdona». Resulta así el ensayo de una claridad y una cercanía ejemplares, que destaca frente a los intentos de filosofar sobre la Shoa de otros filósofos de profesión que aun sin pretenderlo han visto sus pensamientos abocados al campo de la abstracción; ahí están los Adorno, Lévinas, Jankélevitch, Lacoue-Labarthe o Jean-François Lyotard.

Toda su vida fue una absoluta entrega a alertar sobre los peligros de no valorar en su justa medida las atrocidades organizadas en el país de la Afklärung, país de gran nivel cultural que se vio sacudido por aquella oleada de brutalidad. Para ello precisamente dedicó gran parte de su actividad a dar testimonio y a luchar por el asentamiento y la profundización de los valores del humanismo ilustrado.

Su compromiso airado se fue a pique debido al persistente dolor del «naufragio»: viajó a Salzsburgo, alquiló una habitación de hotel Österreichischer/ Corte Austriaca e ingirió una fuerte dosis de somníferos. La decisión de «levantar la mano contra sí mismo» (tema al que dedicó clarividentes páginas) el 17 de octubre de 1978 confirmó la etiqueta que le dedicó Primo Levi: «el filósofo suicida». Nueve años después, en abril de 1987, le seguiría él.